Il formaggio vanta antiche origini e nel nostro territorio è possibile ripercorrerne la storia attraverso i secoli. Dalle testimonianze etrusche che rimandano al rinvenimento di grattugie per il formaggio nella “Tomba dei Rilievi”, risalente al IV secolo a.C., situata nella necropoli di Cerveteri. Fino a ricordare che la razione giornaliera, pari a circa 27 grammi, di pecorino veniva data ai legionari romani molti dei quali, prima di rientrare a Roma, affrontarono la quarantena proprio in quei luoghi termali, di cui è ricco il nostro territorio.

Le testimonianze letterarie dell’agronomo romano Lucio Moderato Columella (De Re Rustica – 50 d.C.) riferiscono della seguente metodologia per produrre formaggio: Conviene coagulare il latte con caglio di agnello o di capretto, quantunque si possa anche rapprendere con il fiore di cardo silvestre o coi semi del cartamo o col latte di fico. In ogni modo il cacio migliore è quello che è stato fatto col minimo possibile di medicamento”. Metodologia che è stata oggetto, qualche decennio fa, di un apposito progetto da parte dell’Azienda Romana Mercati e che ha riportato alla luce, con latte di pecora crudo e coagulante vegetale (ottenuto dal fiore del cardo selvatico), il Caciofiore di Columella. Formaggio attualmente prodotto nel territorio sabatino nonché oggetto di Presidio Slow Food per la biodiversità.

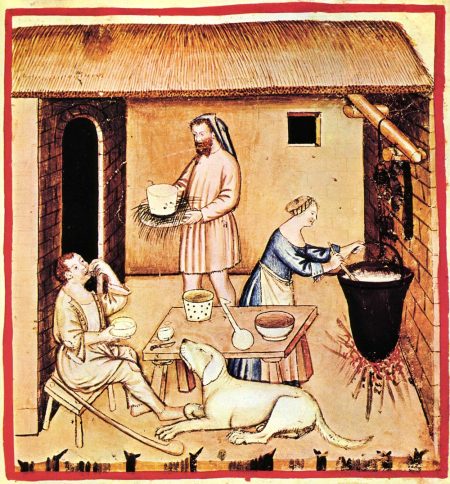

Dall’antichità a tutto il Medioevo il formaggio ha costituito sinonimo di pietanza semplice, di cibo povero adatto ai contadini e ai monaci ma non ai palati aristocratici. Molte erano, infatti, le diffidenze nei confronti del formaggio, da parte dell’aristocrazia, stante il carattere misterioso dei processi di fermentazione e di caseificazione ma anche a causa delle concezioni mediche del tempo. La Scuola Medica Salernitana, infatti, sconsigliava vivamente il consumo di formaggi stagionati e raccomandava di cibarsene con “mano avara”, cioè con parsimonia.

Solo sul finire del ‘400, ad opera di un medico piemontese, Pantaleone da Confienza, autore della Summa Lacticinorium (1477), inizia un processo di nobilitazione e riabilitazione del formaggio. Tuttavia l’uso del formaggio in cucina è testimoniato fin dal Trecento, troviamo, infatti, attestazioni sull’uso di spolverizzare il formaggio sulla pasta, mescolandolo con spezie dolci.

Nel corso del XV secolo grazie all’opera del grande cuoco Maestro Martino, autore di un trattato di cucina in lingua volgare, il formaggio viene raccomandato su ravioli, «maccaroni siciliani», vermicelli, lasagne e anche sulle minestre.

Nel corso del ‘500 il formaggio si diffonde in tutte le classi sociali non solo come condimento ed ingrediente, nelle preparazioni di salse e farciture, ma anche come vera e propria pietanza. Compare sulle mense di principi e pontefici come riportato nelle liste delle vivande dei banchetti aristocratici di Cristoforo Messisbugo, celebre scalco alla corte estense di Ferrara, e di Bartolomeo Scappi, cuoco di pontefici e pietra miliare della cucina rinascimentale. Compaiono così nei banchetti principeschi e in quelli pontifici: marzolini, casci parmiggiani, giuncate, provatura, capi di latte, raviggioli…

Le vicende che accompagnano il formaggio sono fra quelle che ci mostrano con maggiore evidenza l’assunzione a livello elitario di valori gastronomici tipici della cultura popolare. Un percorso di integrazione dal basso verso l’alto, non di rado affiancato da percorsi in senso inverso o forse, meglio, di reciprocità e circolarità. Il formaggio nel corso del Cinquecento apparirà sulle mense aristocratiche in abbinamento alle pere, considerate il frutto più prelibato e destinato ai soli nobili, da cui il detto “al contadino non far sapere quanto è buono il cacio con le pere”[1].

Nel Ducato di Bracciano, istituito nel 1560, l’attività della pastorizia figurava tra le più importanti e remunerative, nonchè era testimoniata la presenza di una pizzicheria del paese dove si potevano acquistare numerose varietà di formaggi, come attestato dalla documentazione di archivio datata 1586[2]:

–Cascio Pecorino a 4 bajocchi alla libbra (circa 340 g); Cascio Pecorino tosto, cioè stagionato, a 5 bajocchi; Cascio de capra, a circa 3 bajocchi ed a 4 quello stagionato; Cascio Vaccino intorno ai 6; Cascio Fresco col sale, quello che oggi chiamiamo Primo Sale poco più di 3 baiocchi. Tra i latticini figurava la ricotta [3]romanesca e quella salata nonché il butirro, cioè il burro, nella versione salata, all’incredibile costo di ben 20 bajocchi la libbra[4]. Non mancavano nella pizzicheria del ducato specialità “forestiere” come il Cascio Parmesano, cioè il Parmigiano[5], a 12 bajocchi e quello Sardinale, cioè il sardo, a 4 bajocchi alla libbra.

Quando si parla di attività pastorale presente da secoli sul territorio braccianese non si può ignorare la transumanza[6]. La transumanza ha una storia antichissima che molto probabilmente coincide con la storia stessa dell’allevamento. Era regolata e disciplinata fin dall’età romana ma fu nell’epoca Normanna che subì una profonda riorganizzazione. Nell’Italia Centro-Meridionale la transumanza delle pecore si divise in due grandi direzioni. La prima, più grande e lunga, riguardava il Regno delle Due Sicilie, con diversi tratturi che collegavano l’Abruzzo alla Puglia. La seconda rotta di transumanza invece scendeva nella Campagna Romana e si accrebbe notevolmente nel 1477 quando papa Sisto IV obbligò tutti i pastori del Regno a portare le greggi a svernare nell’Agro Romano, compresi i pastori marchigiani.

Sul finire dell’800 la transumanza si accrebbe ulteriormente e di tale incremento si ha memoria anche nella città di Bracciano che vide l’arrivo di numerosi marchigiani a partire dall’Unità d’Italia. Tra questi anche i miei avi che da pastori si riciclarono ben presto come falegnami. Mentre un’altra famiglia di allevatori[7] e proprietari di numerose greggi si stabilirono sul territorio ed ancora oggi alcuni dei loro discendenti hanno ridisegnato, una decina di anni fa, una nuova e vivace attività di allevamento ovino e relativo caseificio artigianale.

Insomma un breve e veloce excursus tanto per testimoniare come fosse fervida l’attività della pastorizia, della caseificazione e del consumo di formaggio sul territorio braccianese. D’altronde quando si pensa alla cucina tipica romana, che ha influenzato anche quella del territorio sabatino, come si fa a non immaginare spaghetti cacio e pepe, pasta alla Amatriciana, per non parlare della Carbonara, senza l’utilizzo del pecorino romano?

E per concludere il viaggio nella storia una ricetta storica a base di formaggio, per rivivere, attraverso i sensi, un piatto antico: i ravioli senza sfoglia. Si tratta di una preparazione rinascimentale tratta da Bartolomeo Scappi, il Michelangelo della cucina cinquecentesca, che prevede:

Ingredienti: 400g di formaggio pecorino fresco e 100 g di ricotta, 250 g di parmigiano grattugiato, 2 uova, 50 g di burro, un mazzetto di prezzemolo, una dozzina di foglie di menta e quattro foglie di salvia, 1/2 cucchiaino di cannella in polvere, un pizzico con due dita di zafferano in stimmi, un cucchiaio di zucchero, farina q.b.

Preparazione: schiacciare il formaggio con la forchetta un’ora prima, aggiungere il parmigiano e le uova sbattute. Se l’impasto è troppo duro aggiungere un altro uovo. Mescolare le erbe tritate finemente e le spezie. Lasciare in frigorifero a rassodare. Mettere la farina in un piattino e farci rotolare un cucchiaino di composto, dare la forma rotonda e mettere su un vassoio. Lessare in acqua, o brodo, bollente per pochissimi minuti, il tempo necessario a farli risalire in superficie. Raccoglierli e servirli con burro, zucchero, cannella e parmigiano ( 50 g di burro, 6 cucchiai di parmigiano, un cucchiaio di zucchero ed un cucchiaino di cannella in polvere).

[1] Massimo Montanari, Il formaggio con le pere. La storia di un proverbio, Editori Laterza,Bari, 2010

[2] Attività economica donata dagli Orsini alla Comunità braccianese, costituiva una sorta di emporio in cui si vendevano dalle corde ai chiodi, dalle candele ai generi alimentari. Per la tabella dei prezzi vedere Cecilia Sodano, a cura di, Bracciano dei ragazzi, Edizioni del Vecchio, Roma, 2010.

[3] In realtà la ricotta secondo la legge italiana non è un formaggio poiché non è fatta con il latte bensì con il siero, sottoprodotto della caseificazione. Il termine ricotta deriva dal latino recoctus per via della tecnica di produzione. Greci e Romani conoscevano bene la ricotta e lo testimonia lo stesso Columella, il quale, nel suo De Re Rustica, ne descrive le vari fasi di lavorazione.

[4] Il burro salato come affermava Maestro Martino era un prodotto ottenuto dalla cottura del burro e dal passaggio in un filtro al fine di renderlo conservabile a lungo e rappresentava un prodotto molto ricercato soprattutto nell’Italia centro-meridionale del tempo, si trattava quasi uno status symbol stante la grande disponibilità e la preferenza a olio di oliva e strutto. Una sorta di moda “esotica” e lo stesso accadeva per l’olio nella pianura padana come attestano alcuni manuali di cucina

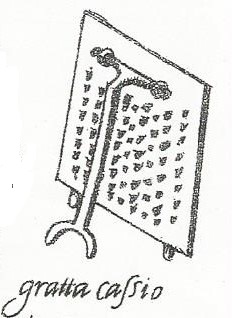

[5] Tra i formaggi da grattugiare, già nel Medioevo si conquistò un primato indiscutibile il Parmigiano (ma allora erano altrettanto celebri il piacentino e il lodigiano). Il successo di questo tipo di formaggio, che già nel Trecento troviamo esportato fuori d’Italia, è legato anche all’affermarsi, dal Duecento in poi, di un manufatto alimentare che con esso si sposa particolarmente bene: la pasta. Al Parmigiano, con ogni probabilità, allude già Salimbene da Parma nella sua Cronaca (XIII secolo), quando descrive frate Giovanni da Ravenna come gran mangiatore di lasagne al formaggio e Giovanni Boccaccio, come è ampiamente noto, si sofferma a descrivere come una delle attrattive principali dell’utopico Paese di Bengodi la «montagna tutta di formaggio Parmigiano grattugiato, sopra la quale stavan genti che niuna altra cosa facevan, che fare maccheroni e raviuoli e cuocergli in brodo di capponi» .

[6] Parola che deriva dal latino “trans” (al di la) e “humus” (terra), che sta ad indicare una forma di pastorizia trasmigrante con le stagioni, lungo i tratturi[6]. Come evidenziato nel 2019 dall’Unesco nel motivare il riconoscimento della transumanza, come bene immateriale dell’umanità, in quanto attività rispettosa del benessere animale e dei ritmi delle stagioni, è un esempio straordinario di approccio sostenibile per affrontare le sfide poste dalla rapida urbanizzazione e dalla globalizzazione e ha contribuito in modo significativo a modellare il paesaggio naturalistico. Nonché un messaggio di integrazione tra civiltà e paesaggi.

[7] Allevatori la cui specie ovina prediletta era quella di razza Sopravvisana, una razza relativamente recente che si originò nel Settecento incrociando le pecore Vissane con arieti Merinos Rambouillet.